[Mise à jour le 9 mars 2024 à 8h49] Une geisha (芸者), également connue sous le nom de geiko (芸子) (à Kyoto et Kanazawa) ou geigi (芸妓), est une classe d’artistes et d’animatrices japonaises formées aux styles traditionnels des arts du spectacle japonais (danse, musique et chant), tout en étant des interlocutrices et des hôtes chevronnées. Elles se reconnaissent à leurs longs kimonos, à leurs coiffures traditionnelles et à leur maquillage oshiroi. Les Geishas se produisent lors de fêtes connues sous le nom d’ozashiki, souvent pour le divertissement d’une clientèle fortunée, ainsi que sur scène et lors de festivals.

La geisha moderne ne se livre pas à la prostitution. Ce malentendu est né de l’amalgame entre les courtisanes japonaises (oiran), les tayū existants et les prostituées, qui historiquement portaient aussi le kimono. Les premières geishas féminines sont apparues en 1751. Avant cela, il s’agissait d’artistes masculins qui distrayaient les invités dans les quartiers de plaisir. La profession ne devient que plus tard principalement caractérisée par des femmes.

Les arts pratiqués par les geishas sont considérés comme très développés et, dans certains cas, uniques dans tout le Japon et dans le monde des geishas. Le quartier de Gion à Kyoto, notamment, est le seul quartier où l’on enseigne le style kyo-mai de la danse traditionnelle japonaise. Ce style est exclusivement dispensé aux geishas du quartier par l’école Inoue, dont l’ancien directeur, Inoue Yachiyo, a été classé « trésor national vivant » par le gouvernement japonais en 1955, la plus haute distinction artistique du pays.

Le comble du raffinement

Le terme japonais geisha signifie littéralement « personne d’art ». Savoir chanter, danser et jouer du shamisen (un instrument ressemblant à un luth) sont des talents indispensables pour une geisha, tout comme savoir faire la conversation. Un grand nombre de geishas sont également expertes en art floral, en cérémonie du thé ou en calligraphie. La fonction principale de la geisha est de créer une atmosphère de raffinement et de convivialité pour sa clientèle fortunée. Habituellement, les geishas sont habillées de façon exquise dans des kimonos traditionnels, ont des manières délicates et connaissent non seulement le passé mais aussi les potins contemporains.

On considère que le système des geishas est apparu au XVIIe siècle afin de créer une classe d’artistes de divertissement distincte des courtisanes et des prostituées. Celles-ci pratiquaient respectivement leur métier parmi la noblesse et les samouraïs. Le service des geishas était une forme traditionnelle de travail sous contrat, bien que certaines jeunes filles, attirées par le glamour de la vie, se soient portées volontaires. Les parents confiaient souvent une jeune fille, contre une somme d’argent, à une maison de geisha qui l’enseignait, la formait, la nourrissait et l’habillait pendant plusieurs années.

Ensuite, la jeune femme intégrait la société connue sous le nom de karyūkai (le « monde des fleurs et des saules ») et commençait à gagner de l’argent pour rembourser la dette de ses parents et sa formation passée. La plus prisée des geishas était capable de réclamer de grosses indemnités à ses clients. Hormis le fait qu’elles offraient un divertissement et une compagnie sociale, les geishas entretenaient parfois des relations sexuelles avec leurs clients.

Vers 1920, on comptait jusqu’à 80 000 geishas au Japon, mais à la fin du XXe siècle, elles n’étaient plus que quelques milliers, presque toutes confinées à Tokyo et Kyōto. Leurs clients étaient uniquement les hommes d’affaires les plus riches et les politiciens les plus influents. Ce dépérissement est dû en grande partie à la facilité d’accès à des formes de sexe plus occasionnelles dans le Japon d’après-guerre. Ainsi, les hôtesses de bar ont repris le rôle de la geisha auprès de l’homme d’affaires japonais ordinaire.

Comment reconnaître une geisha ?

L’apparence physique d’une geisha ne doit rien au hasard. Elle est rigoureusement codifiée et la préparation quotidienne demande un long moment. Cela s’applique à tous les détails de son physique : coiffure, maquillage, kimono et même les chaussures. À partir de ces éléments caractéristiques, on peut déterminer son âge, son rang social, son niveau d’expérience ou encore sa provenance dans certains cas.

L’apparence a également été rodée au fil des siècles afin que ces élégantes dames ne passent pas inaperçues dans la rue. Elles restent, malgré une diminution de leurs effectifs au fil des décennies, des symboles et des gardiennes de la culture ancestrale japonaise. On les reconnaît facilement avec leur visage fardé de blanc, un chignon que l’on jugerait volontiers complexe et un kimono détonnant.

Coiffure

La coiffure d’une geisha est une œuvre d’art en soi, et elle est le reflet de sa tradition et de son statut. Historiquement, la coiffure était composée de chignons élaborés (appelés nihongami), réalisés avec les cheveux naturels de la geisha. Cette coiffure nécessitait l’intervention de coiffeurs spécialisés qui se relayaient régulièrement pour maintenir l’élégance de la coiffure, l’objectif étant qu’elle tienne une semaine entière sans bouger. Pour préserver la coiffure durant la nuit, les geishas utilisaient un repose-nuque spécial appelé takamakura.

Cependant, le processus de coiffage était non seulement fastidieux mais aussi potentiellement nocif. La tension extrême exercée sur les cheveux pouvait causer des problèmes de calvitie à long terme. Aujourd’hui, cette tradition s’est quelque peu modernisée. Beaucoup de geishas préfèrent porter des perruques (shimada) modelées selon les formes traditionnelles de chignon. Cette méthode est non seulement plus pratique, mais elle préserve aussi la santé des cheveux, évitant ainsi les problèmes capillaires rencontrés dans le passé.

Il est également important de noter que la coiffure d’une geisha varie en fonction de son statut. Une apprentie geisha, ou maiko, arbore une coiffure plus ornée, souvent décorée de nombreux accessoires et fleurs. À mesure qu’elle avance dans sa carrière et devient une geisha confirmée, la coiffure devient plus sobre et raffinée, reflétant son expérience et sa maturité.

Maquillage

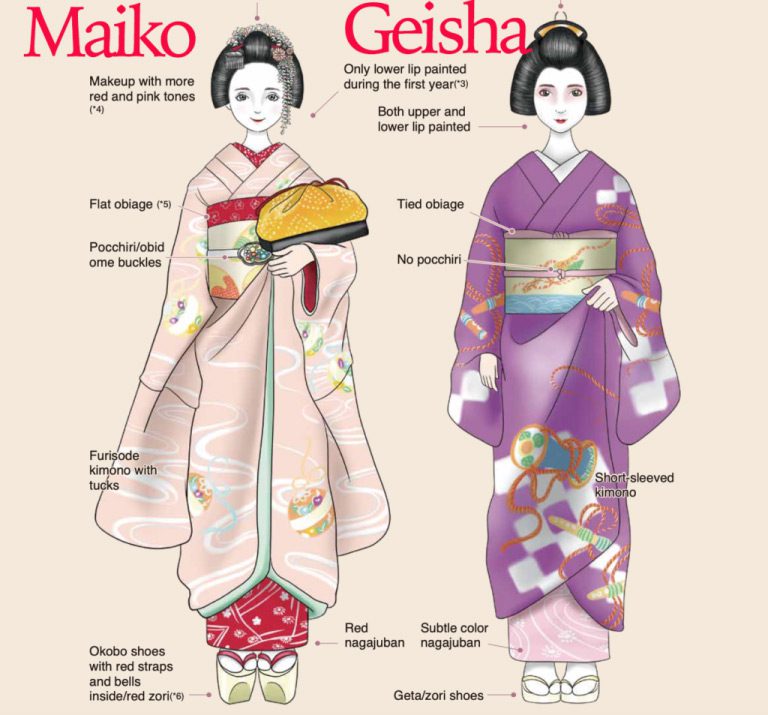

Le maquillage des geishas est sans doute l’un des aspects les plus reconnus et fascinants de cette culture. Il est souvent confondu avec celui des maikos, les apprenties geishas, mais il y a des distinctions subtiles qui révèlent le niveau d’expérience et de maturité de la femme.

Pour les maikos, dans la première année de leur formation, seulement la lèvre inférieure est peinte en rouge, symbolisant leur statut de débutante. Au fur et à mesure qu’elles progressent, les deux lèvres sont entièrement teintées, une caractéristique d’une geisha accomplie.

Le processus de maquillage est minutieux et chargé de symbolisme. Le visage est d’abord enduit de l’huile bintsuke-abura, puis complètement fardé avec une pâte blanche appelée oshiroi, appliquée avec une brosse de bambou et une éponge. Cette couleur blanche crée un contraste saisissant avec les couleurs appliquées ensuite et sert de toile pour l’art du maquillage.

Autrefois, les ingrédients du maquillage contenaient du plomb, provoquant divers problèmes de peau et de santé. Aujourd’hui, la poudre de riz est la base principale, offrant une alternative plus sûre.

Le maquillage s’étend également à la nuque, créant une illusion de délicatesse et d’élégance. Les joues, les lèvres et le contour des yeux sont ensuite accentués avec des nuances de rouge et de rose. Le charbon de paulownia est utilisé pour dessiner les yeux et les sourcils, ajoutant de la profondeur et de l’expression au visage.

Au-delà de la beauté, le maquillage d’une geisha est une manifestation de son identité et de son statut. C’est une tradition qui a évolué avec le temps, adaptée aux réalités modernes, mais qui reste fidèle à ses racines culturelles et esthétiques.

Habillement

L’habillement d’une geisha est une expression raffinée de l’art et de la tradition japonaise, et chaque élément du vêtement a une signification. La geisha porte un kimono de soie exquis, connu sous le nom d’obebe à Kyoto, délicatement décolleté dans le dos pour accentuer l’élégance.

Le kimono varie en fonction de la saison et de l’âge de la geisha. Les couleurs vives et les motifs éclatants sont souvent associés aux jeunes femmes, reflétant leur jeunesse et leur énergie. En revanche, les geishas plus âgées, généralement celles de plus de trente ans, préfèrent des couleurs plus discrètes et des motifs subtils, symbolisant leur expérience et leur maturité.

La ceinture de soie large appelée obi est un autre élément crucial du kimono. Son nouage varie également en fonction de l’âge et du statut de la geisha. Les geishas plus âgées optent pour un nœud de tambour (taiko musubi), élégant et plus sobre. Les plus jeunes, en revanche, portent un nœud en traîne (darari obi), qui est plus flamboyant et complexe. Ce nœud peut être long de plusieurs mètres, remontant jusqu’aux omoplates et laissant traîner une partie de lui par terre, ajoutant ainsi une touche de drame et de sophistication.

Chaque kimono est une œuvre d’art en soi. Fabriqué et peint à la main, il peut coûter entre 5000 et 6000 euros pour un modèle de qualité. Cela reflète non seulement la beauté du vêtement mais aussi le savoir-faire et l’attention aux détails qui entrent dans sa création.

En somme, l’habillement d’une geisha est loin d’être un simple choix esthétique. Il est une manifestation de son identité, de son statut et de sa place dans la tradition et la culture japonaises. C’est un mélange de symbolisme, d’art et de savoir-faire, soigneusement coordonné pour refléter le monde unique et envoûtant des geishas.

Kabuki : le théâtre traditionnel japonais

Geisha vs Maiko

Il peut être difficile pour un œil non averti de différencier les maiko et les geisha. Pourtant, il existe plusieurs éléments visuels qui permettent de les distinguer instantanément.

La première différence se situe au niveau de leur maquillage : les maiko et les geisha sont autorisées à l’appliquer de différentes manières pour révéler leur statut. Les maiko débutantes n’appliquent du rouge à lèvres que sur leur lèvre inférieure, tandis que les maiko confirmées tracent une fine ligne rouge autour de leurs lèvres supérieures et inférieures. Les geishas ont les lèvres entièrement peintes et portent généralement un peu moins d’oshiroi que les maiko.

Une autre façon de distinguer une maiko d’une geisha est la coiffure. En effet, les maiko portent un certain nombre de coiffures traditionnelles appelées « nihongami », qui sont réalisées à partir de leurs propres cheveux naturels. Pendant son apprentissage, une maiko aura souvent plusieurs coiffures différentes, qui dénotent souvent son rang ou son ancienneté. La coupe la plus courante pour les maiko est le « momoware », qui consiste en un chignon à l’arrière de la tête, bien que cette coupe change progressivement avec l’âge. En revanche, les geishas portent des perruques élaborées, faites de vrais cheveux, appelées « katsura ». Ces perruques sont conçues dans le style « shimada », où les cheveux sont travaillés pour former un nœud supérieur au sommet de la tête.

Tant les maiko que les geisha ornent également leur coiffure d’une variété d’épingles à cheveux et d’ornements qui pendent des cheveux, appelés « kanzashi ». Ceux que portent les maiko sont généralement très élaborés, de grande taille et souvent décorés d’or ou de bijoux. Les kanzashi portés par les geishas sont aussi décoratifs mais en général beaucoup plus modestes, plus raffinés et plus discrets.

Il est aussi possible de faire la distinction entre une maiko et une geisha grâce aux kimonos qu’elles portent. Les geishas ont tendance à adopter un style plus sobre et chic, avec des manches plus courtes et un petit obi (ceinture). En revanche, les maiko arborent un kimono de type « furisode » aux manches plus longues, avec de jolis motifs colorés et un obi plus grand. Elles portent aussi des chaussures ressemblant à des sandales, appelées « okobo » ou « pokkuri geta », dont la semelle est plus épaisse, tandis que les geishas optent pour des sandales « geta » ou « zori » plus ordinaires.

Talents

Maintenant que nous avons expliqué qu’une geisha ne se limitait (heureusement) pas à sa simple apparence (même si elle reste atypique, surprenante et passionnante), nous allons aborder les différents talents de ces artistes.

Ces femmes ont toujours plusieurs cordes à leur arc, bien qu’ayant également des spécialisations. Le plus important reste toutefois l’art de la conversation, véritable cœur du métier.

Il n’empêche pas que la geisha est très souvent danseuse, joueuse de shamisen (un instrument de musique nippon), chanteuse et fine connaisseuse dans les arts traditionnels japonais.

Dans beaucoup de cas, ces artistes sont également des expertes dans les danses employant un ou plusieurs éventails. D’autres sont plus portées sur la littérature, la poésie ou même la composition florale.

Ce sont autant de connaissances qu’une Maiko doit apprendre au cours de son entrainement de plusieurs années. Il faut dire que les geisha symbolisent, au Japon surtout, le comble du raffinement. Pour certains, ces femmes incarnent les dernières représentantes d’une culture ancestrale disparaissant avec le poids des années et/ou de la mondialisation.

Ci-dessous, vous pouvez voir une performance au shamisen.

Les débuts du métier

On considère aujourd’hui que le métier de geisha a débuté avec l’ouverture des maisons de thé, en 1712. On trouvait ces derniers dans des quartiers de plaisir. Les premières personnes à avoir été geisha sont d’ailleurs des hommes ! À l’époque, leur rôle se limitait à distraire le client et les invités, comme le faisaient les bouffons en France. C’est donc sans surprise que les sources les désignaient sous le terme « hokan » (bouffon).

Il faut attendre 1751 pour que la première femme geisha de profession apparaisse. Devant son succès et le vent de fraicheur qu’elle a suscité, le métier se féminise rapidement : en 1780, il y avait déjà beaucoup plus de femmes que d’hommes. En 1800, le terme geisha ne servait qu’à désigner des femmes.

Il faut d’ailleurs avouer que ce métier n’a pas d’équivalent en occident. Il est ainsi difficile de le dépeindre dans une œuvre ou une représentation. On en voit parfois au cinéma, comme le célèbre film « Mémoire d’une Geisha ». Mais ces histoires et représentations sont maladroites. Les approches sont approximatives et les sujets pas assez creusés. C’est en partie à cause d’elles que de nombreuses désinformations culturelles sont aujourd’hui présentes dans l’esprit de certains.

Formation

Devenir une geisha demande énormément d’efforts. Il s’agit également d’un choix, depuis plus d’un siècle. Après avoir réalisé son cursus scolaire obligatoire, une jeune fille doit réaliser cinq années d’études vers l’âge de 15 ans. L’apprentie sera progressivement formée aux arts traditionnels : danse, cérémonie du thé, musique, ikebana et culture générale. Il est à noter que la formation s’est graduellement assouplie au fil des siècles. Dans le temps, les parents revendaient leur fille à l’okiya qui, en échange de la prendre sous son aile et de la former, permettait à la jeune apprentie de rembourser sa dette avec des corvées : ménage, entretien en tout genre.

Le Japon, comme les autres grands pays du monde, a depuis adopté l’interdiction du travail des enfants (article 27, paragraphe 3 de la Constitution). Il n’est ainsi plus possible de faire travailler des jeunes enfants, et c’est pour cette raison que les maikos ne sont plus autorisées à commencer leur formation avant d’avoir fini le collège (soit environ une quinzaine d’années). Par conséquent, leur éducation est grandement raccourcie et allégée en ce qui concerne les charges physiques. Elle se prolonge aujourd’hui sur cinq à six ans, contre plus d’une quinzaine il y a encore deux siècles.

La formation est également ouverte aux personnes qui ont déjà atteint l’âge adulte et qui envisageraient de devenir geisha. Aujourd’hui, les plus jeunes apprenties le deviennent officiellement vers 20 ans (ce qui représente la majeure partie des geisha), ce qui correspond à l’ancienne majorité (qui a été rabaissé à 18 ans en avril 2022). Même si elle obtient officiellement le titre de geisha, la jeune « diplômée » devra continuer, tout au long de sa vie, de se documenter et suivre des cours professionnalisants.

En effet, une geisha doit être cultivée et cela passe par une veille constante de l’actualité. Les clients les plus prestigieux sont soient des diplomates, soit des hommes politiques ou des chefs d’entreprise, et les meilleures artistes doivent être en mesure de soutenir une conversation complexe pendant plusieurs dizaines de minutes, voire des heures.

Effectifs

Bien que leur nombre n’ait cessé de diminuer depuis l’âge d’or de la fin de la période Edo (1603-1867), on estime qu’environ 600 geishas travaillent encore aujourd’hui au Japon. Il existe des carrières professionnelles bien plus stables, mais certaines jeunes femmes sont toujours attirées par l’attrait de devenir geisha. Actuellement, environ la moitié des geishas du Japon vivent et travaillent à Kyoto, mais il reste encore quelques quartiers de geishas à Tokyo, Kanazawa, Niigata et Hachioji. Ceux-ci sont connus sous le nom de « hanamachi », qui signifie « ville fleurie », et ont été créés au XVIIe siècle, lorsque des lois ont été adoptées pour limiter certaines formes de divertissement dans des quartiers spécifiques.

Le plus célèbre hanamachi du Japon est celui de Gion, à Kyoto. Il y subsiste un certain nombre de maisons d’hébergement de geishas « okiya ». Cette zone est très fréquentée par les touristes et constitue l’un des meilleurs endroits pour voir les geishas contemporaines. La petite ruelle étroite et pleine d’ambiance de Ponto-cho et Kamishichiken, au nord-ouest, sont deux des autres hanamachi restants de Kyoto. Le quartier de Kanazawa compte trois hanamachi, le plus célèbre étant l’historique « Higashi Chaya ». Dans ces vieilles rues se trouve « Ochaya Shima », une magnifique maison de thé construite en 1820 qui accueillait autrefois des représentations de geishas et qui est maintenant ouverte au public. La ville de Tokyo compte elle-même six quartiers hanamachi, dont les plus importants sont Asakusa et Kagurazaka.

Rencontrer une geisha

Les dîners avec des geiko ont toujours été une affaire coûteuse et réservée à l’élite. Il demeure que le secteur a été considérablement touché par le fléchissement économique de ces dernières décennies. Les maisons de thé ochaya ont dû étudier de nouvelles rentrées d’argent. Elles se sont démocratisées et élargies à l’Occident. Il est dorénavant possible pour presque n’importe quel touriste jouissant d’un budget suffisant de repas avec une maiko. On passe habituellement par une agence de voyages ou certains hôtels qui se présentent comme intermédiaires. Certaines sociétés permettent d’embaucher un traducteur qui s’occupera de transmettre la communication à la geisha. Le coût moyen d’un dîner avec une geiko (pour la formule complète) est d’environ 50 000 ¥ par maiko. Il faut greffer à cela le montant du repas qui oscille entre 10.000 et 30.000 ¥ par personne. Nous rappelons que les geishas ne maîtrisent pas l’anglais et qu’elles sont censées converser exclusivement dans le dialecte de Kyoto. Prévoyez donc l’enrôlement momentané d’un interprète en plus du service.

Cela étant dit, le comportement des touristes vis-à-vis des geishas a de plus en plus été pointé du doigt ces dernières années. Intrusion dans les quartiers privés, sollicitation incessante de selfies, les mauvaises manières (que ce soit de la part de Japonais ou d’étrangers) ont agacé la population locale. Les incidents se sont multipliés, parfois avec des témoignages troublants : le kimono d’une maiko aurait déjà été déchiré, et un mégot de cigarette a été inséré dans le col d’une autre. Début mars 2024, Kyoto agit enfin et annonce une interdiction en bonne et due forme pour les touristes aux allées privées du célèbre quartier Gion ! Cette mesure s’applique dès avril 2024. Le conseil local a exhorté la ville à s’attaquer au problème, affirmant qu’il ne s’agit pas d’un parc à thème. C’est un problème découlant du « surtourisme » qui est palpable depuis plusieurs années, et surtout depuis la fin de la pandémie de la COVID-19.

Un quotidien strict

Nous avons vu ci-dessus que la geisha est la gardienne d’un certain nombre d’arts traditionnels japonais et d’une culture ancestrale. La vie de ces artistes est régie par d’innombrables règles et conventions extrêmement strictes. Pour ainsi dire, chaque action, faits ou gestes est bien souvent surveillé. Bien entendu, sa première qualité doit toujours être la maîtrise à la perfection de certains arts antiques : danse traditionnelle, joueuse de shamisen, chanteuse, spécialiste de l’art floral japonais ou encore de la cérémonie de thé.

Chaque geisha doit faire attention à son itinéraire. Il ne lui est pas possible de se rendre dans certains magasins ou boutiques qui ne rempliraient pas les critères de la bienséance nipponne. En règle générale, elle ne peut même pas choisir ses clients. En règle générale, on ne contacte pas directement une geisha pour lui demander de passer du temps avec. Les clients fortunés passent généralement par un intermédiaire qui est le patron de l’ochaya (maison de thé japonaise).

Même si cela semble progressivement évoluer, la grande majorité des geisha vive dans une okiya. Il s’agit d’une maison spécialisée répartie en cinq le quartier que l’on appelle la « ville de fleurs » ou hanamachi en japonais. Vous connaissez peut-être celui de Gion qui est sans aucun doute le plus connu.

Comme on peut facilement imaginer, l’apparence d’une geisha demande beaucoup de temps de préparation. C’est ainsi que chacune consacre plusieurs heures chaque jour à s’habiller, à se coiffer et à se maquiller. En début de carrière, il n’est pas rare de demander de l’assistance auprès d’une consœur.

L’emploi du temps d’une geisha commence généralement à 17h30. Après s’être préparée comme il se doit, celle qui incarne le raffinement du Japon sort en fin de journée afin de rejoindre le lieu de rendez-vous qui a été déterminé en amont.

Si vous êtes un visiteur et que vous souhaitez rencontrer une geisha, cela va être compliqué. En effet, au Japon, il est de coutume de se faire inviter ou parrainer par un habitué de la maison locale. Il faudra donc jouer de vos relations pour passer du temps avec une geisha. De toute manière, on ne voit pas beaucoup d’étrangers, en raison de la barrière de la langue. Cela dit, il est tout à fait commun de rencontrer des geisha en train de se balader dans les quartiers de Kyoto.

Pour finir, parlons du sujet qui fâche : combien ça coûte, de passer du temps avec une geisha ? Sans surprise, les honoraires sont plutôt cachés et cela dépend à la fois du nombre d’heures de la prestation ainsi que de bien d’autres critères (ancienneté, cadres, etc.). Il est toutefois estimé que la moyenne se situe à environ 500 € pour une prestation de deux heures, si tant est qu’il s’agisse d’un banquet. Même si la pratique du pourboire n’est pas quelque chose de commun au Japon, c’est le cas avec les geisha. On parle alors de goshugi, qui tourne autour de 75 € et qui récompense plus directement la femme.

D’ailleurs, saviez-vous qu’on ne facture jamais le client le jour de sa prestation ? Cela constituerait une offense au raffinement et aux coutumes nipponnes. Le plus souvent, le client reçoit sa facture quelques semaines plus tard. Voilà une nouvelle raison de ne pas accepter le premier inconnu qui se présente : la geisha, c’est aussi une question de confiance et de respect !

Prostitution

L’un des mythes les plus persistants et trompeurs concernant les geishas est l’association avec la prostitution. Cette idée fausse, bien ancrée dans l’imaginaire occidental, mérite d’être rectifiée et examinée de plus près.

Tout d’abord, il est essentiel de souligner que les geishas ne sont pas des prostituées. Elles sont des artistes et des interprètes, formées dans les arts traditionnels japonais tels que la danse, la musique et la conversation. Leur rôle est de divertir et d’engager leurs clients dans un cadre élégant et sophistiqué.

La confusion historique remonte à plusieurs siècles. En 1779, le gouvernement japonais a promulgué un décret spécifiant que seules les prostituées patentées avaient le droit d’avoir des relations sexuelles avec leurs clients, excluant ainsi les geishas de cette activité. Ce décret a également créé un bureau d’enregistrement pour surveiller et réguler la profession. Par la suite, en 1842, les réformes Tenpo ont proscrit la prostitution au Japon. Bien que certains établissements aient rouvert en 1851, la distinction entre geisha et prostituée était claire dans l’esprit des Japonais.

Néanmoins, la confusion a persisté, en particulier parmi les visiteurs occidentaux du XIXe siècle. Pour beaucoup d’entre eux, les geishas étaient des figures exotiques et mystérieuses, et ils ont souvent confondu ces femmes cultivées avec des courtisanes européennes. Cette méconnaissance a été exacerbée par le fait que certaines prostituées se prétendaient geishas pour attirer les clients occidentaux.

De plus, certains rites et pratiques culturels, tels que le mizuage (une célébration du passage à l’âge adulte), ont pu contribuer à cette perception erronée.

Il est crucial de comprendre que la geisha incarne une tradition japonaise unique, mêlant art, divertissement et éloquence. La visite d’une geisha a toujours été considérée comme un privilège et une expérience haut de gamme, bien éloignée de la prostitution.

Durant la Seconde Guerre mondiale

Durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement à partir de 1942-1943, les conditions de vie se dégradent fortement au Japon. La nourriture se fait rare, les divertissements sortent du quotidien, la mobilisation frappe tout le monde et les bombardements se multiplient progressivement.

C’est donc tout logiquement que l’on peut se poser de la place de la geisha dans ce type de contexte historique. Avait-elle toujours ses privilèges ? Continuait-elle ses activités ou était-elle mobilisée comme le reste de la population ?

Dans l’ensemble, les geisha ont poursuivi leur métier jusqu’en 1944. Le gouvernement nippon prend alors la décision de fermer l’ensemble des quartiers de plaisir, et de ce fait les établissements employant des geisha.

Ces femmes, désormais sans emploi, sont rapidement envoyées en usine pour soutenir l’effort de guerre. Toutes les femmes en âge de travailler sont alors employées dans la confection de balles, de textiles pour les soldats ou encore de constructions aéronavales.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les quartiers de plaisir rouvrent leurs enseignes le 25 octobre 1945.

Fort d’une nouvelle constitution dictée par les Américains après 7 années d’occupation (de 1945 jusqu’à 1952), le Japon repense ses lois. La perception du sujet de la prostitution reste ferme et une nouvelle interdiction formelle de prostitution (Baishun-bōshi-hō 売春防止法) est appliquée à partir du 1er avril 1957.

[…] Geisha sont des femmes professionnelles du spectacle, bien que les historiens considèrent que les […]

[…] de plein air pour empêcher les esprits mal élevés de les rouiller. Aujourd’hui encore, les geishas participent aux anciennes traditions en se déguisant ou en se faisant passer pour des hommes […]

[…] savez désormais qu’il n’est pas nécessaire d’être une geisha pour en porter et que n’importe qui peut en porter y compris vous, il existe forcément un […]

J’aime, c’est inspirant. Le Japon est l’exemple phare pour être fier de ses traditions, sa culture.